|

甄长红 版权所有

|

|

copyright 1991-2019 青果园电厂化学资料网 ( www.qgyhx.cn ) All rights reserved 陇ICP备09001450号 |

谷壳混煤在流化床锅炉中的燃烧特性实验

王智*,赵瑞娥

【摘 要】 阐述研究生物质混煤燃烧的意义。设计实验,以研究生物质(谷壳)混煤在循环流化床锅炉中的燃烧特性。

本文着重阐述实验过程。

【关键词】生物质;混合燃烧;燃烧特性

1 实验目的

随着环保观念日益深入人心,世界各国对清洁燃烧技术都开始重视起来。目前煤炭仍然是我国的主要能[1]。煤炭燃烧造成的环境污染,已经逐渐为人们所重视。生物质作为一种新型的清洁可再生能源,与燃料煤相比,生物质具有低污染性,生物质的硫含量、氮含量低,燃烧过程中的SOx、NOx 排放较少[2],另外生物质作为燃料时,由于它在生长时需要的二氧化碳量相当于它燃烧时排放的二氧化碳的量,因而对大气的二氧化碳净排放量近似于零,可有效地减轻温室效应。

另外,生物质形成的时间短,可再生性强。所以开发利用生物质燃料不仅能缓解能源危机,而且可以减轻环境污染[3]。

但是由于生物质单位质量发热量比较低,而且水分含量较多,不同的生物质的化学成分、燃烧特性以及燃烧后的灰渣特性都有很大的差异,导致了燃烧时锅炉对生物质种类的适应性不好[4],加之生物质分布比较分散,集中起来比较困难,这也为发展生物质直接燃烧技术增添了困难。

因此,采取生物质与煤混烧是目前比较有效的一种燃烧方式,而且结合目前的循环流化床燃烧技术,更能够提高燃料的利用率,改善燃烧条件[5]。

本文对北方地区典型生物质谷壳与烟煤的混合燃料在不同比例和不同试验条件下的燃烧特性及污染物排放特性进行研究,得出一些试验规律,可以为煤和生物质共燃技术的进一步发展提供参考依据。

2 研究的内容

1、研究各种生物质(谷壳)、烟煤单独燃烧时的燃烧特性及污染物的排放特性。

2、将生物质(谷壳)与烟煤按照不同比例混和,在循环流化床实验台上进行燃烧实验,分别研究它们在燃烧时的燃烧特性以及污染物的排放情况。

3、分析生物质与烟煤的混合比例对燃烧特性以及污染物生成的影响规律。

3 实验设备的介绍

3.1 循环流化床实验台

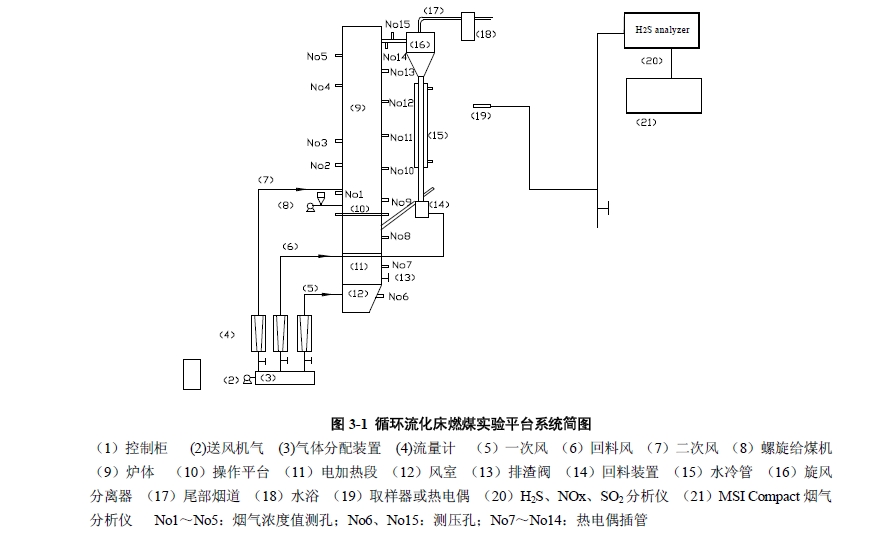

该燃烧实验台采用床下流态化电加热点火方式。图3-1 为系统简图,燃烧实验台的基本特性参数如下:

·炉膛内径:100mm

·炉膛高度:4.0m

·电加热段额定输出功率:4kW 左右

·电加热段最高温度1000℃,常用温度850℃

·电加热段长度:500 mm

·燃煤量:≥3kg/h左右

该燃烧实验台炉膛和底座总高度大致5 米多,设有5 个烟气浓度值测孔(测孔No3 与No4之间的距离为1000mm,其余测孔间距为500mm)、8个热电偶插孔(插孔No7和No8间距为450mm,No13 和No14 间距为400mm,其余间距为500mm)、两个压力测孔,烟气浓度值由H2S、SO2、NOx 传感器分别测试H2S、SO2、NOx 浓度值,炉内温度由热电偶测试连接到控制柜上在线显示,压力由压力表连接到控制柜上在线监测。控制柜在线显示炉内温度压力、螺旋给煤机调频、调节电加热段电压、送风机电流等数值,一二次风量返料风量由玻璃转子流量计控制。

3.1.1 实验台本体

床下流态化电加热点火方式。所谓床下点火方式是指在炉床下部点火加热床料,流态化点火方式是循环流化床锅炉的最常用而且最基本的点火方式,床料在流态化下被加热,效率高、加热均匀、不易结焦。电加热时底料为河砂,将河砂加热到大约700℃左右时向炉内投煤鼓风即可实现燃烧;电加热段在炉体的下部,向上为燃烧段,燃烧段采用高温310 不锈钢,电加热段采用优质耐高温的高强度刚玉管制作。尾部烟气管道连接水浴以降低排烟温度,返料竖管外套用水冷套管以调节进入炉内的回料。

3.1.2 风煤系统

风煤系统由送风机,一二次、返料风管路,烟道组成。总风量由风机送往气体分配装置风包进行分配为一二次风和返料风,多余的风量由风包上的排气阀排空以保护风机电机的安全运行,

分四路引出:

(1)一次风管路:空气经过空气阀、玻璃转子流量计后直接进入炉膛底部,提供燃烧和流化所需要的主要风量。

(2)二次风管路:空气经过空气阀、玻璃转子流量计后直接进入炉膛侧墙。

(3)返料风管路:返料风经过空气阀、玻璃转子流量计送入回料阀,提供给由分离器分离下来的物料返回炉膛内部,维持工况的设定状态。

已破碎好的燃煤采用自行设计的螺旋给煤机进行输送,输料机由变频调速电机带动,以此实现给煤量的调整和控制。

3.1.3 炉温控制系统

采用接触调压变压器对电加热段电阻丝提供合适的电压,升温速率采用人工手动控制。采用镍铬-镍铝热电偶测量温度,通过数字巡检仪对No7~No14 测孔处炉膛温度进行实时在线检测。

3.1.4 实验控制台

控制台集中了所有的电压、温度仪表和大部分的控制开关。其中有总电压数显、总电流仪表、风机电流数显、电加热电流数显、螺旋输煤机电流数显及速率数显、炉膛各测点温度巡检仪以及总电源开关。

3.1.5 烟气分析仪

试验中采用的烟气分析仪是MSI Compact烟气分析仪。MSI Compact烟气分析仪是测量多种烟气成份浓度的分析仪表。该分析仪器可直接测量的参数有O2、CO、NO、SO2等气体的浓度。

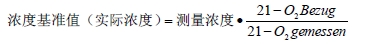

烟气经取样器泵入到MSI Compact烟气分析仪,流经传感器由烟气分析仪内部的微处理机进行处理,最终由测量计算机显示。由于在不同的试验工况下,烟气量是不同的,不能用实际测量到的NO 或SO2浓度直接判断各因素对气体生成的影响情况。NO 和SO2的实际浓度与氧量有关,其计算公式为:

其中:Bezug—参考值;gemessen—测定值本文O2Bezug取6,即折算氧浓度为6%,后面在计算NO、SO2浓度时如不作特别说明均为折算为氧浓度6%时的气体浓度。

3.1.6 数据采集/开关单元

本试验采用Agilent34970A 数据采集/开关单元。Agilent34970A数据采集/开关单元见图3-2。

Agilent34970A 数据采集/开关单元将传感器输送来的信号自动采集到计算机,计算机使用采集软件为适用于Microsoft Windows 的HP BenchLinkData Logger 程序,可实时获取数据网格、条纹图、读数、条状表、XY 曲线和直方图。传感器输出信号端连接到数据采集/开关单元的插入式模块的通道上,通过Monitor(监视)工具栏跟踪单个通道上的读数,通过RS-232 数据线将数据采集/开关单元和计算机连接起来,在获取测量数据或后扫描过程中,自动地将信息输入到事件记录中,手动存储数据。该数据采集/开关单元可作为便携式在工程现场采集数据,采用的HP 34901A 20 插入式模块有22 个通道可以切换HI 和LO 输入,为内部数字万用表或外部仪器提供了完全隔离的输入,在22 个通道中有20 个通道既适于电压通道也适于电流通道,仅两通道适于电流通道。该单元可以直接测量热电偶、电阻温度检测器、热敏电阻、直流电压、交流电压、电阻、直流电流、交流电流、频率和周期。模块独立通道配置,可在每个通道上使用Mx+B定标和报警限功能。

4 实验燃料配制

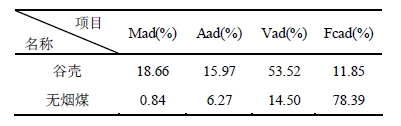

对比多种生物质,最终确定以北方的小麦谷壳为此次混煤燃烧的研究对象。因为谷壳常见(南方的水稻和北方的小麦),对于燃用生物质的电厂而言也易于区域性地收集,具有现实应用的意义。谷壳的体积较小,经过简单的粉碎和筛选就可与煤粉混合使用,不用在粉碎和筛选环节花费过多的人力物力。而且谷壳的含水量较小,经过自然干燥就能达到实验要求。煤种则选择常见的山西产无烟煤作为研究对象。将谷壳碎片与烟煤

按不同的质量比例混合,制成此次实验的燃料。

一共配制了6种质量比的混合燃料备用,其中谷壳和煤粉的质量比分别为:5%、10%、20%、40%、

80%、100%。谷壳和无烟煤的工业分析见表1。

表 1 燃料工业分析

5 实验总结

本课题的试验工作由于时间、设备以及人员配备等各方面因素限制,虽经大家的不断努力,仍有不尽如人意之处,主要原因是由于在操作流化床锅炉的过程中经验不足,在此对我在试验中一些经验作以下总结:

首先,在锅炉点火时应该注意先加入少量细颗粒煤,待炉温开始上升时在开风机,这样可以提高点火的效率。

其次在运行过程中,要注意风煤比例,随时注意炉膛温度的变化,由于没有水冷壁,为了控制炉温,给煤的速率较小,因此,风量的调节就成为关键。建议在调节时尽量固定风煤比,当需要调节时,以风量的调节作为主要调节量。

由于实验过程持续近1个月,实验数据的统计分析还需要时间,所以暂时无法得出实验结论。

待实验结果出来后,当另行论述。

最后,衷心感谢山东大学能源与动力工程学院的程世庆教授为本实验提供的技术和设备的支持。

参考文献:

[1] 徐向乾,路春美,张梦珠等.生物质与煤共燃技术,热力发电,2008,5(37):50-53.

[2] 浮爱青,余泽宇,谌伦建.生物质型煤结构对其燃烧特性影响的研究,洁净煤技术,2008,3(14):38-40.

[3] 倪昊,汪军,樊冲.生物质直接燃烧技术的发展研究,能源研究与信息,2009 , 3(25):125-129.

[4] 程树仁,刘亮.生物质与煤的混合燃烧实验研究,科技情报开发与经济,2009,11: 140-143.

[5] 刘豪,邱建荣,董学文等.生物质与煤混烧的燃烧特性研究,热能动力工程,2002, 5(17): 451-454.

[6] 董信光,刘志超,牛尉然等.生物质与煤混燃经济性和排放特性的敏感因素优化, 华东电力,2008,

10(36): 119-122.

[7] 武宏香,李海滨,赵增立等.煤与生物质热重分析及动力学研究,燃料化学学报.2009, 5(37): 538-545.

最新评论

最新评论|

甄长红 版权所有

|

|

copyright 1991-2019 青果园电厂化学资料网 ( www.qgyhx.cn ) All rights reserved 陇ICP备09001450号 |